問題はこちら。院試対策・物理学の勉強にご利用ください。

また、誤植があればお問い合わせください。

問1:1次元井戸型ポテンシャル

1-1.

2つの異なる波動関数\(\psi_1(x) \neq \phi_2(x)\)に対して、シュレーディンガー方程式

$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi_1(x) + V(x)\phi_1(x) = E\phi_1(x) …(1)$$

$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi_2(x) + V(x)\phi_2(x) = E\phi_2(x) …(2)$$

が成り立つと仮定する。\((1)\times\phi_2(x) – (2)\times\phi_1(x)\)より

$$\psi_2\frac{d^2}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d^2}{dx^2}\phi_2 = 0$$

$$\frac{d}{dx}\left(\phi_2\frac{d}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d}{dx^2}\phi_2\right) = 0$$

$$\psi_2\frac{d}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d}{dx^2}\phi_2 = C (Cは任意定数)$$

\(x \rightarrow \pm \infty\)で\(\phi_1 = \phi_2 = 0\)となることを課すと、\(C = 0\)。よって

$$\frac{1}{\phi_1}\frac{d}{dx}\phi_1 = \frac{1}{\phi_2}\frac{d}{dx}\phi_2$$

両辺を\(x\)について積分して

$$log\phi_1 = log\phi_2 + C_1$$

$$\phi_1 = C’\phi_2 (C_1, C’ は任意定数)$$

この結果は、仮定と矛盾する。したがって、縮退は生じない。

1-2.

$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) + V(x)\phi(x) = E\phi(x) …(3)$$

と、(3)において\(x \rightarrow – x\)とした(\(V(-x) = V(x)\)であることを利用)

$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(-x) + V(x)\phi(-x) = E\phi(-x) …(4)$$

に対して、

$$\phi(x) = C\phi(-x) (Cは任意定数)$$

が成り立つ。また

$$\phi(-x) = C\phi(x)$$

も成り立つので

$$\phi(x) = C^2\phi(x) \rightarrow C = \pm 1 $$

以上より、

$$

\phi(x) = \begin{cases}

\phi(-x) & (偶関数)\\

– \phi(-x) & (奇関数)

\end{cases}

$$

1-3.

\(|x| > a\)でのシュレーディンガー方程式は

$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) = E\phi(x)$$

これを解くと一般解は

$$\phi(x) = Asin\alpha x + Bcos\alpha x$$

となるが、\(\phi(x)\)は偶関数の場合を考えるので

$$\phi(x) = Acos\alpha x$$

\(|x| < \alpha\)でのシュレーディンガー方程式は

\begin{align*}

&- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) + V_0\phi(x) = E\phi(x)\\

&\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) -\frac{2m}{\hbar ^2}(V_0 – E)\phi(x) = 0

\end{align*}

これを\(x \rightarrow \pm \infty\)の境界条件の下で解くと

\(x \rightarrow \pm \infty\)では波動関数\(\phi(x)\)は発散しないため

\[

\phi(x) =

\begin{cases}

Ce^{\beta x} & (x < -a)\\

Ce^{-\beta x} & (x > a)

\end{cases}

\]

となる。以上のA, Cは任意定数である。

また、\(x = a\)での境界条件として、\(\phi(x), \ \frac{d\phi(x)}{dx}\)が連続であることを用いると

\begin{align*}

&Acos\alpha a = Ce^{-\beta a} \ …[1]\\

&-\alpha Asin\alpha a = -\beta Ce^{-\beta a} \ …[2]

\end{align*}

が得られる。\([2]/[1]\)を計算すると

$$\alpha tan\alpha a = \beta \ …[3]$$

が得られる。

1-4.

[3]の両辺に\(a\)をかければ

$$\eta = \xi tan\xi \ …[4]$$

が得られる。また、

$$\eta ^2 + \xi ^2 = a^2(\alpha ^2 + \beta ^2) = \frac{2mV_0}{\hbar ^2}a^2 \ …[5]$$

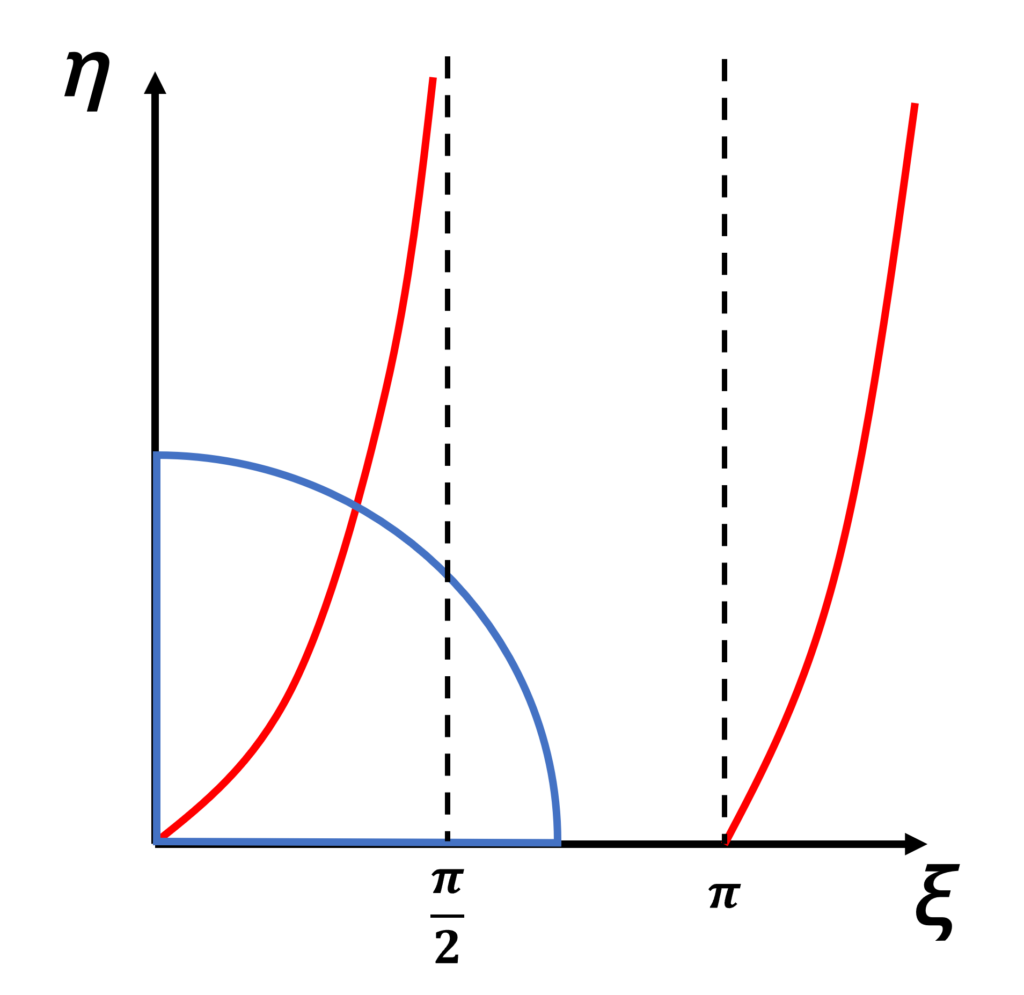

の関係がある。よって、[4], [5]をグラフに表すと以下のようになる。

ここで、赤い曲線は[4]を示している。また、青い曲線は[5]の関係式を示しており、半径\(\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar ^2}}a\)の円である。

よって、エネルギー固有状態が唯一つになるための条件は、\(\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar ^2}}a < \pi\)である。

1-5.

\(\frac{V_0 ma^2}{\hbar ^2} << 1\)であるから、[5]より\(\xi << 1\)であることも明らかである。よって、[4]は

$$\eta \neq \xi\cdot\xi = \xi ^2$$

と近似することができる。これを[5]に代入すると、

$$\xi ^4 + \xi ^2 = \frac{2mV_0}{\hbar ^2}a^2$$

という\(\xi\)の4次方程式が得られる。これを解けば、

$$E = \frac{\hbar ^2}{4ma^2}\left(-1 + \sqrt{1 + \frac{8mV_0}{\hbar ^2}a^2}\right)$$

が得られる。ここで、求めた\(E\)に含まれる平方根の部分は

\begin{align*}

\sqrt{1 + \frac{8mV_0}{\hbar ^2}a^2} &\neq (1 + 8\lambda)^{\frac{1}{2}}\\

&= 1 + 4\lambda -8\lambda ^2

\end{align*}

のように展開することができる。 すなわち

$$E \neq \frac{\hbar ^2}{ma^2}(\lambda – 2\lambda)$$

と書くことができる。

問2:電気双極子モーメントの摂動論

2-1.

\begin{align*}

[\mathbf{L}^2, L_z] &= [L_x^2 + L_y^2 + L_z^2, L_z]\\

&=L_x[L_x,L_z]+[L_x,L_z]L_x + L_y[L_y,L_z] + [L_y,L_z]L_y\\

&=L_x(-i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_x + L_y(i\hbar L_x) + (i\hbar L_x)L_y\\

&= 0

\end{align*}

よって、\(\mathbf{L}^2, \ L_z\)は同時対角化可能である。

また、

$$[H_0, L_z] = \frac{1}{2I}[\mathbf{L}^2, L_z] = 0$$

なので、\(H_0, \ L_z\)は同時対角化可能である。

$$[\mathbf{L}^2, H_0] = \frac{1}{2I}[\mathbf{L}^2, \ \mathbf{L}^2] = 0$$

なので、\(\mathbf{L}^2, \ H_0\)は同時対角化可能である。

2-2.

\begin{align*}

H_1 &= – p\varepsilon cos\theta\\

&= – p\varepsilon\frac{z}{r} \propto z

\end{align*}

ここで、\(L_z = xp_y – y_px\)であり、これに\(z\)が含まれていないことから\(L_z, \ H_1\)は同時対角化可能である。

\(|l, m\rangle\)は\(L_z\)の固有ベクトルである。\(L_z, \ H_1\)は同時対角化可能であることより、\(|l, m\rangle\)は\(H_1\)の固有ベクトルでもある。よって、\(m’ = m\)を満たす必要がある。

2-3.

$$|\phi _n\rangle = \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}|\phi_m^{(0)}\rangle$$

と展開する。\(C_{nm} = C_{nm}^{(0)} + \lambda C_{nm}^{(1)}+ O(\lambda ^2)\)とする。ここで、シュレーディンガー方程式より

$$H|\phi _n\rangle = E_n|\phi _n\rangle $$

であるから、

\begin{align*}

(H_0 + \lambda H_1)|\phi _n\rangle &= (H_0 + \lambda H_1)\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}|\phi_m^{(0)}\rangle\\

&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_{m}^{(0)}|\phi_m^{(0)}\rangle\\

& \ + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}H_1|\phi_m^{(0)}\rangle\\

&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_n|\phi_m^{(0)}\rangle

\end{align*}

のように式変形ができる。最後の2つの辺に対して、左から\(\langle \phi_k^{0}|\)をかけると

\begin{align*}

&\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_m^{(0)}\delta_{km} + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle C_{nm}\\

&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_n\delta_{km}\\

&C_{nk}(E_k^{(0)} – E_n) + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle C_{nm} = 0

\end{align*}

ここで\(C_{nm} = \delta_{nm}\)とすると、上式は\(\lambda\)の2次以上の項を無視して

\begin{align*}

&(\delta_{nk} + \lambda C_{nk}^{(1)}){E_k^{(0)} – E_n^{(0)} – \lambda E_n^{(1)}}\\

& \ + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}(\delta_{nm} + \lambda C_{nm}^{(1)})\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle = 0

\end{align*}

\(\lambda\)の次数で整理すると

\begin{align*}

&\delta_{nk}(E_k^{(0)} – E_n^{(0)})\\

& + \lambda {C_{nk}^{(1)}(E_k^{(0)} – E_n^{(0)}) – E_n^{(1)}\delta_{nk} + \langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle} + O(\lambda ^2)\\

&= 0

\end{align*}

上式において、\(\lambda\)の1次について等式が成り立つ必要がある。よって

i)\(k = n\)の場合

$$E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle $$

ii)\(k \neq k\)の場合

$$C_{nk}^{(1)} = \frac{\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}$$

が成り立つ。したがって

\begin{align*}

|\phi_n\rangle &= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}(\delta_{nm} + \lambda C_{nm}^{(1)})\langle\psi_k^{(0)}\\

&= |\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda C_{nn}^{(1)}|\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\lambda C_nm^{(1)}|\phi_m^{(0)}\rangle \\

&= |\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda\displaystyle\sum_{m\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_m^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_m^{(0)}}|\psi_m^{(0)}\rangle

\end{align*}

上では、\(C_nn^{(1)}\}は任意の値をとるので、0とした。以上より

$$|\phi_n^{(1)}\rangle = \lambda\displaystyle\sum_{m\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_m^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_m^{(0)}}|\psi_m^{(0)}\rangle$$

2-4.

$$E_{lm}^{(1)} = \langle l,m|H_1|l, m\rangle$$

ここで、\(l’ \neq l \pm 1\)であるから

$$E_{lm}^{(1)} = 0$$

また、2-3の結果を用いると

\begin{align*}

E_{lm}^{(2)} &= \langle \psi_n^{(0)}|H_1|\psi_n^{(1)}\rangle\\

&= \langle \psi_n^{(0)}|H_1|\left(\displaystyle\sum_{k\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}|\psi_k^{(0)}\rangle\right)\\

&= \displaystyle\sum_{k\neq n}^{\infty}\frac{|\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}\\

&= \frac{|\langle l+1, m|H_1|l, m\rangle|^2}{E_{l,m}^{(0)} – E_{l+1,m}^{(0)}}\\

& \ +\frac{|\langle l-1, m|H_1|l, m\rangle|^2}{E_{l,m}^{(0)} – E_{l-1,m}^{(0)}}

\end{align*}

\(E_{lm}^{(0)} = \frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I}\)であるから

\begin{align*}

E_{lm}^{(2)} &= \frac{(p\varepsilon)^2|\langle l+1, m|cos\theta|l, m\rangle|^2}{\frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I} – \frac{(l + 1)(l + 2)\hbar ^2}{2I}}\\

& \ + \frac{(p\varepsilon)^2|\langle l-1, m|cos\theta|l, m\rangle|^2}{\frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I} – \frac{l(l – 1)\hbar ^2}{2I}}\\

\end{align*}

あとは、与えられた結果(問題文最後の式)を代入すればよい。

コメント